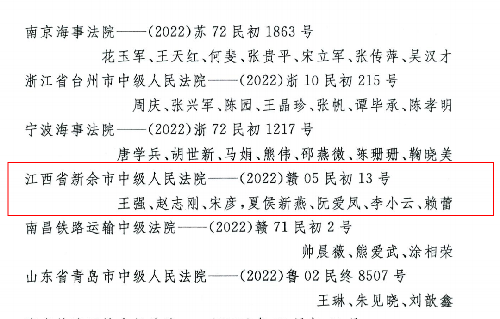

近日,最高人民法院办公厅发布了《关于第六届全国法院“百篇优秀裁判文书”“百场优秀庭审”评选结果的通报》,其中新余中院审理的一起生态破坏民事公益诉讼案件的庭审入选。

基本案情

2010年10月,新余市鹄山乡新村采石场采矿权人李某与周某签订合作经营协议,协议约定:二人共同出资注册成立新公司,新村采石场为新公司下属分支机构;李某提供设备给周某使用,周某每年支付承包费;在新村采石场矿区范围内,保留一个探矿口为李某开采,其余均归周某承包经营使用,具体范围双方设立标界加以明确。2014年4月至2015年期间,李某超越批准矿区范围东南角开采大理岩矿面积1427㎡,资源储量2.3万吨;周某超越批准矿区范围西南角开采大理岩矿面积1021㎡,资源储量1.87万吨。2014年4月至2017年期间,周某超越批准矿区范围东北角开采大理石岩矿面积1587㎡,资源储量2.61万吨。江西省新余市人民检察院在履行公益诉讼检察职责中发现,李某、周某超越批准矿区范围非法采矿受到刑事处罚,其非法采矿行为破坏了生态环境,损害了社会公共利益,于2020年12月30日公告了案件相关情况,公告期满后没有适格主体提起诉讼,社会公共利益仍处于受损害状态,遂依职权向我院提起公益诉讼,要求判令李某与周某依法承担生态环境修复费用。

裁判结果

新余市中级人民法院认为,被告李某、周某超越批准矿区范围,非法开采国家矿产资源,造成植被破坏、水土流失、岩体存在崩塌隐患,实施破坏矿山地质生态环境的违法行为,系违反国家规定造成生态环境损害的侵权行为。其未对越界开采的区域进行生态修复,非法采矿区域岩层裸露,植被损毁,被破坏的生态环境持续未得到修复,损害社会公共利益,李某及周某应就其造成的生态环境损害后果承担赔偿责任。依据相关机构作出的《江西省新余市鹄山乡新村采石场超越批准的矿区范围非法开采大理岩破坏区域(越界公共区)矿山地质环境治理生态修复方案》,判令被告李某承担新村采石场矿区东南角界外区域生态环境修复费18.59万元,被告周某承担矿区西南角界外区域和矿区东北角界外区域生态环境修复费共计27.25万元,被告李某、周某按比例承担本案生态修复方案编制费及评估费3.3万元。

江西省高级人民法院二审维持原判。

典型意义

本案是依法惩治非法采矿行为的典型案例,充分体现了我院保护生态环境及自然资源、维护人民群众合法权益的坚定决心,彰显了对非法采矿等破坏生态环境及资源的违法行为零容忍的态度。案件中,被告李某及周某虽已因非法采矿罪被判处刑罚,但依据《中华人民共和国民法典》第一百八十七条规定,民事主体因同一行为应当承担民事责任、行政责任和刑事责任的,承担行政责任或者刑事责任不影响承担民事责任。在法定机关或组织不提起诉讼的情况下,新余市人民检察院以公益诉讼起诉人身份提起本案生态破坏民事公益诉讼符合法律规定,且不受行政机关是否先期做出刑事或者行政处罚的制约,这正是国家为更加全面、严格地保护生态环境而特别设立环境民事公益诉讼制度的价值体现。绿水青山就是金山银山,矿产资源是在漫长地质年代中形成的不可再生的富集物,是山水林田胡草沙生命共同体的重要组成部分,是人民群众生产、生活的物质基础和国家的宝贵财富。李某及周某的非法采矿行为不仅会导致矿产资源的损失,还会进一步破坏原有的地质环境,引发山体滑坡、泥石流等地质灾害,影响生态环境,甚至危及人民群众生命财产安全,理应受到惩罚。新余市法院在今后将继续严厉打击破坏国家矿产资源和矿业生产管理制度的违法行为,进一步消弭可能存在的安全生产隐患,牢牢守住美丽中国建设的安全底线,还人民群众一片绿水青山。